今天,“华为智能汽车解决方案”发文,非常详细地解释了近年来智能汽车上的车载激光雷达标准。

什么是激光雷达?

作为智能驾驶系统的核心传感器,激光雷达的三维环境重建能力为车辆提供丰富准确的环境信息,主动且不受夜间照明条件影响,有效补充了摄像头和毫米波雷达的不足,使智能驾驶系统更加安全可靠。

激光雷达安全吗?

首先看国际标准中对激光的定义。

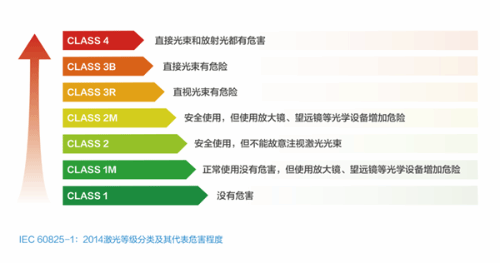

激光器的危险等级分为四类:1类激光器无害,4类激光器高危,2类和3类激光器分别为低危和中危。

车载激光雷达属于1类激光产品,或者说市场上可以量产的车载激光雷达产品都需要满足1类标准,其功率和辐射强度都远远低于对人眼的危害阈值。因此,在正常使用条件下,车载激光雷达不会对人眼造成威胁。

有些人可能认为有标准并不意味着所有标准都会得到满足。华为也从技术原理上解读了激光雷达的安全性,具体如下:

能量密度:看“单脉冲瞬时照射能量”和“长期照射后单位面积平均累积能量”。

首先,通过严格控制激光雷达的发射功率可以保证单个脉冲的瞬时能量,并且不能超过标准要求的阈值;

其次,目前市面上主流的车载激光雷达是扫描雷达。以线扫描雷达为例,每次发射一束激光束覆盖某个位置,借助旋转镜的旋转使激光束从左向右扫过,从而覆盖120°的完整帧。请参考下图,这确保了激光雷达不会一直“盯着”你的眼睛,并且单位面积内的累积能量也被限制在阈值内。

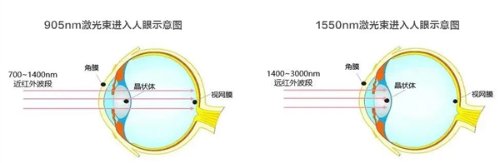

我们来看看人眼的生理结构。人眼主要由角膜、晶状体和视网膜组成。当激光束进入人眼时,不同波长的表现会略有不同。

目前市场上主流的车载激光雷达主要在905nm波长的近红外波段,少数为1550nm的远红外光。

当905纳米的激光束进入人眼时,会被角膜和晶状体吸收,一小部分会传输到视网膜,而1550纳米的激光束几乎完全被角膜和晶状体吸收,很少到达视网膜,因此网上有一种说法,即1550纳米的激光雷达比905纳米的激光雷达更安全。

其实激光雷达的能量只要控制在人眼可接受的阈值内就是安全的,所以不存在谁比谁更安全。

1550纳米的功率上限确实高于905纳米,但如果1550纳米激光的能量超过法定上限,也会损害人眼的角膜和晶状体。同样,如果905纳米的能量超过,也会损害视网膜。

如果你还有疑问,看看实验结果:

在下面的测试实验装置中,接收孔径模拟人眼瞳孔。正常情况下瞳孔直径为2.5~4mm,遇到强光会缩小,在暗室环境下瞳孔会放大到5~7mm。本次测试采用7mm的光圈模拟瞳孔张开时所能达到的极限场景(即最大光通量),测试距离也是全场测试最严苛的100mm~1m距离范围。随着距离的增加,激光束能量会迅速衰减。100毫米是人眼能够聚焦的最短距离,不可能在更近的距离对视网膜成像。

基于上述苛刻的测试场景评估,激光束进入人眼的效率仅为1%左右,然后被眼球中的水吸收,到达视网膜的能量通常仅为人眼损伤阈值的20%左右。

值得一提的是,IEC60825-1标准还考虑了皮肤安全。经过实验计算,目前激光雷达的能量仅为安全阈值的1%。

因此,经过人眼安全1级严格认证的车载激光雷达产品对人眼和皮肤无害。